「フィットネスー疲労理論」と数学的モデル

私の著書「ピーキングのためのテーパリング −狙った試合で最高のパフォーマンスを発揮するために−」では、テーパリングのメカニズムを説明するために「フィットネスー疲労理論」というコンセプトを用いています。

このコンセプトは、テーパリングだけでなくプログラムデザインのあらゆる局面で役に立つものであり、すべてのS&Cコーチが理解して使いこなすべきである、というのが私の信念です。

この「フィットネスー疲労理論」は、実際にそのような生理学的な現象が起こっていますよというものではなく、現象をうまく説明するのに使えるモデルという位置づけです。

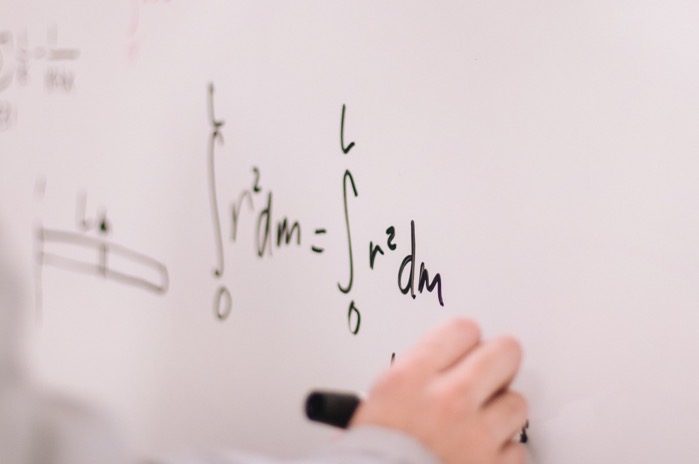

そのモデルの有効性をサポートする科学的知見としては、1970年代〜1990年代にかけてBanisterらの研究グループによって発表された数学的モデルを用いた研究が挙げられます。

このBanisterらの提唱している数学的モデルというのが少し難解で、私自身も完全に理解しているかと問われると自信がありません。

とはいえ、基本的なコンセプトは理解しているつもりですし、それを知っているだけでも「フィットネスー疲労理論」をより深く理解して活用するのに役立つと感じています。

私が提供している「フィットネスー疲労理論」に関するセミナーでも、必ずBanisterらが提唱している数学的モデルの基本的なコンセプトは紹介するようにしています。

数学的モデルの参考資料

そんな数学的モデルについて、参考になる資料を見つけたのでご紹介します。

フィットネス-疲労理論に関する資料 S&Cスポーツ科学計測テクノロジー

龍谷大学の長谷川先生がJATIのセミナーで使用されたプレゼンスライドのようです。

Banisterらが提唱している数学的モデルについて日本語で手に入る資料としては、おそらく最も詳細なものだと思います。

興味のある方は、詳しく学んでみてはいかがでしょうか?

1回読んでも理解できないくらい難しい内容ではありますが・・・。

また、JISSで同僚だった中垣さんが、カヌー日本代表チームを対象に数学的モデルを用いてトレーニングを定量化する試みをされた研究報告を発表されています。

こちらも理解するのは難しいけど、数学的モデルについて知識を深めたいのであれば参考になります。

こちらは日本語で書かれた論文なので、英語が苦手な方でもがんばれば読めるはずです。

簡易的なトレーニング定量法の有用性: カヌースプリントナショナルチームのロンドンオリンピックに向けたトレーニングを対象として

まとめ

数学モデルに少しでも興味を持った方は、これらの参考資料を読んでみてください。

そこからさらに知識を深めたいのであれば、Banisterらの関連研究の論文を読んでみることをオススメします。

動画 フィットネスー疲労理論

動画 フィットネスー疲労理論

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【編集後記】

先日アメトーーク!で「B’z芸人」の回を観てから、最近はデスクワークをする時のBGMはB’zメドレーになっています。やはり良い!